書法中的妍和丑的區別

時間:2023-06-28 09:20:58

書法中的妍和丑的區別

在中國古代的藝術理論中,“妍”和“丑”常常以并舉的形式出現,文論如此,畫論如此,書論尤其如此。

例如宋代歐陽修的《集古錄》說:“所謂法帖者……逸筆余興,淋漓揮灑,或妍或丑,百態橫生……使人驟見驚艷,徐而視之,其意態愈無窮盡。”

元代馬致遠贊嘆張玉喦的草書說:“千般丑惡十分媚,惡如山鬼拔枯樹,媚似楊妃按《羽衣》。”

在這些論述中,“丑”和“妍”是兩種相反相成的審美內容,“丑”相當于陽剛之美,“妍”相當于陰柔之美。

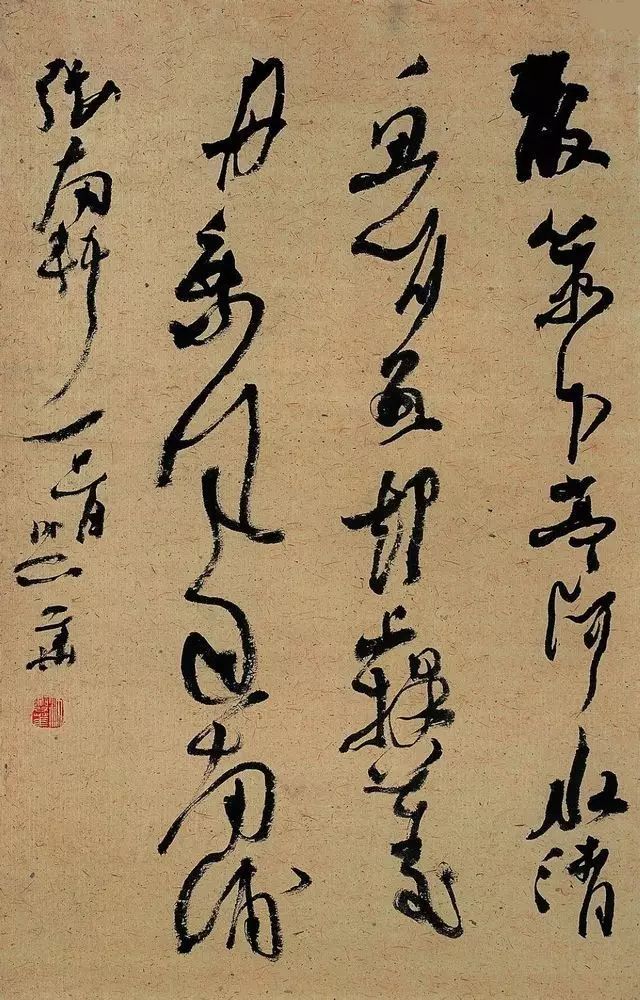

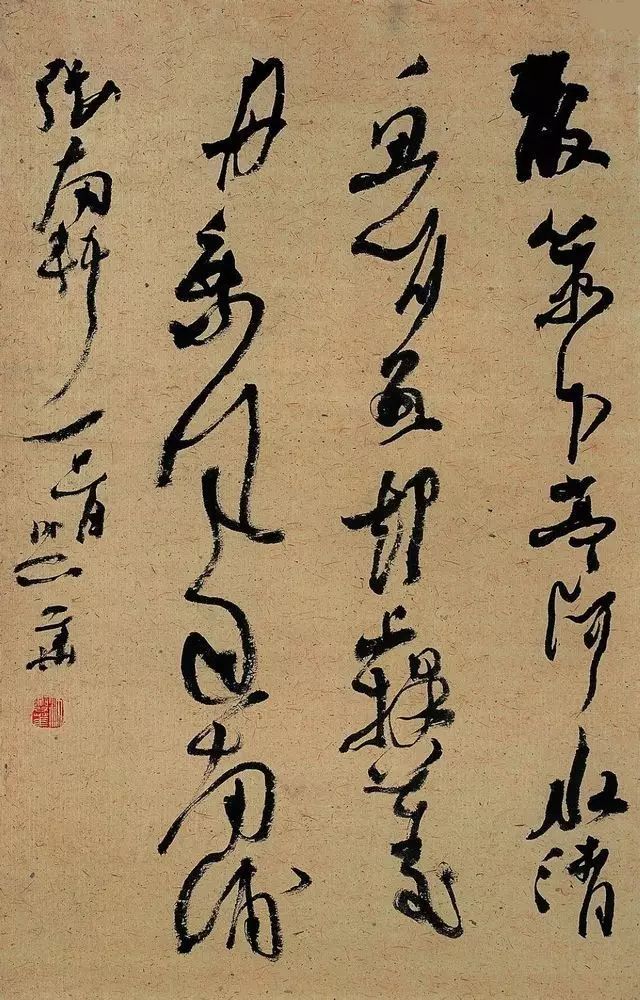

沃興華作品

到了今天,人們在研究藝術時,往往引用西方現代美學,將“妍”等同于優美,將“丑”等同于崇高之美,或者叫壯美,并且對它們的表現形式以及審美感受作了深入闡述。

李澤厚先生在《關于崇高與滑稽》一文中認為,優美的表現形式為光滑、精細、柔軟、均衡;崇高之美的表現形式為粗糙、巨大、瘦硬等。

優美的對象給人的感受比較和諧、優雅和平靜;崇高之美的對象給人的感受則常常更為激烈、震蕩,帶著更多的沖突、斗爭的心理特征。

“妍”和“丑”雖然風格不同,但都是審美對象,歷代書法家在創作時會想方設法地去加以表現,有時偏重“妍”,有時偏重“丑”。因時而異,各擅勝場。

然而當一種風格的追求走到極端時,也就是被大家普遍接受,在視覺經驗中認為它和諧、優雅和平靜,奉為優美的典范而競相效仿時,往往會陳陳相因,內涵越來越空洞,形式越來越簡單,千篇一律,千人一面,從通俗走向庸俗,成為“俗書”。

于是就有藝術家出來,用一種新的風格進行反撥,挽狂瀾于既倒。這種風格“帶著更多的沖突、斗爭的心理特征”,一般都表現為“丑”的審美特征,如拙樸、怪奇、獷野、跌宕、雄肆等。它們超出了“俗書”者褊狹的視覺經驗,開始時往往不被接受,遭到各種指責和詆毀。

“反者道之動”,正因為代表了生、代表了力,所以會在各種批評指責中逐漸完善,最后被大家理解和接受,在視覺經驗中成為一種新的和諧、優雅和平靜,成為新的經典,然后又被大家模仿,逐漸走向程式化、走向僵化,成為新的“俗書”,催生出新一輪的“丑書”。

書法藝術的發展就是這樣,在“妍”與“丑”的輪替中不斷地擴展和豐富自己的內涵。

舉一個例子,“二王”書風盛行于唐代,到宋初刻《淳化閣帖》,一半是“二王”作品,大家都奉為圭臬,規規模擬,書風日益妍媚、萎靡,走向濫俗,黃庭堅因此批評說:“近世少年作字如新婦梳妝,百種點綴,終無烈婦態也。”

于是在蘇軾、黃庭堅和米芾的帶領下,掀起了一場以“丑”為美的創新運動。

蘇軾說“石文而丑”、“丑石寒松未易親”,米芾也崇拜丑石,他們在書法審美上主張“守駿莫如跛”“璧美何妨橢”(蘇軾),“凡書要拙多于巧”(黃庭堅)。他們在創作上強調“意造”,也就是個性化的變形。

蘇軾書法的特點是左低右高的結體,寬扁的造型,偏側的用筆,大小錯落的章法;

' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

蘇軾《寒食帖》局部

黃庭堅書法的特點是鋸齒般起伏跌宕的點畫,長線與短點的組合,內緊外松的結體;

' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

黃庭堅《松風閣詩帖》局部

米芾書法的特點是七歪八斜的造型,彎彎曲曲的線條,或粗或細反差強烈的點畫。

' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

米芾《苕溪詩帖》局部

這些寫法在今人眼中已成為經典,見怪不怪了。如果設想一下,回到宋代,舉目書壇,不是“二王”便是唐法,猛然看到如此怪異的書風,誰都會大吃一驚的。

如果說“二王”是在自然書寫的基礎上追求美的表現,那么宋代創新書風則完全拋棄了自然書寫,無論點畫、結體還是章法都處處有心機,處處有表現,宋代創新書風與“二王”書風區別之大,遠勝于今天創新書風與傳統書風的區別,因此一開始就受到“俗書”派的猛烈批評,這些批評的文獻記載后來因為革新書風成了經典而歸于湮滅,但我們還是可以從僅存的片言只語中,想見當時爭辯的激烈。

蘇軾所說“我書意造本無法,點畫信手煩推求”,顯然是一種反擊:我的書法是“意造”的,點畫是隨意的,你們用不著以各種教條來吹求。

黃庭堅為此一而再、再而三地為蘇軾辯護:“今俗子喜譏評東坡”,“士大夫多譏東坡用筆不合古法”,“或云東坡作戈多成病筆,又腕著而筆臥,故左秀而右枯。此又見其管中窺豹,不識大體,殊不知西施捧心而顰,雖其病處,乃自成妍”。

宋人曾敏行的《獨醒雜志》記載,蘇軾與黃庭堅論書,互相謔稱“石壓蛤蟆”和“死蛇掛樹”,其實也是輿論的反映。

宋代創新書風以“丑書”反“俗書”,煞住了“二王”書風的繼續滑坡,將書法藝術推進到一個新的發展階段。

再舉一個例子,清代碑學是對帖學“俗書”的反撥,也是在被妖魔化的詆毀中艱苦探索,一步步走向成熟,最后將書法藝術從“山重水復疑無路”的困境中帶到了“柳暗花明又一村”。

當時傅山在《霜紅龕集》中提倡著名的“四寧四毋”:“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排”。所謂的巧、媚、輕滑和安排就是帖學末流走向程式化以后“俗書”的毛病,所強調的拙、丑、支離和直率都是碑學書風的基本特征,每一條都是以“丑”為美,每一條都是針對帖學“俗書”的反撥。

綜觀書法藝術的發展歷史,任何一次從“妍”到“俗”走向衰退時,都會經過以“丑”為美的變革而浴火重生。“丑書”是“俗書”的天敵,而且又是“俗書”的克星。

最新內容

與本文相關的文章